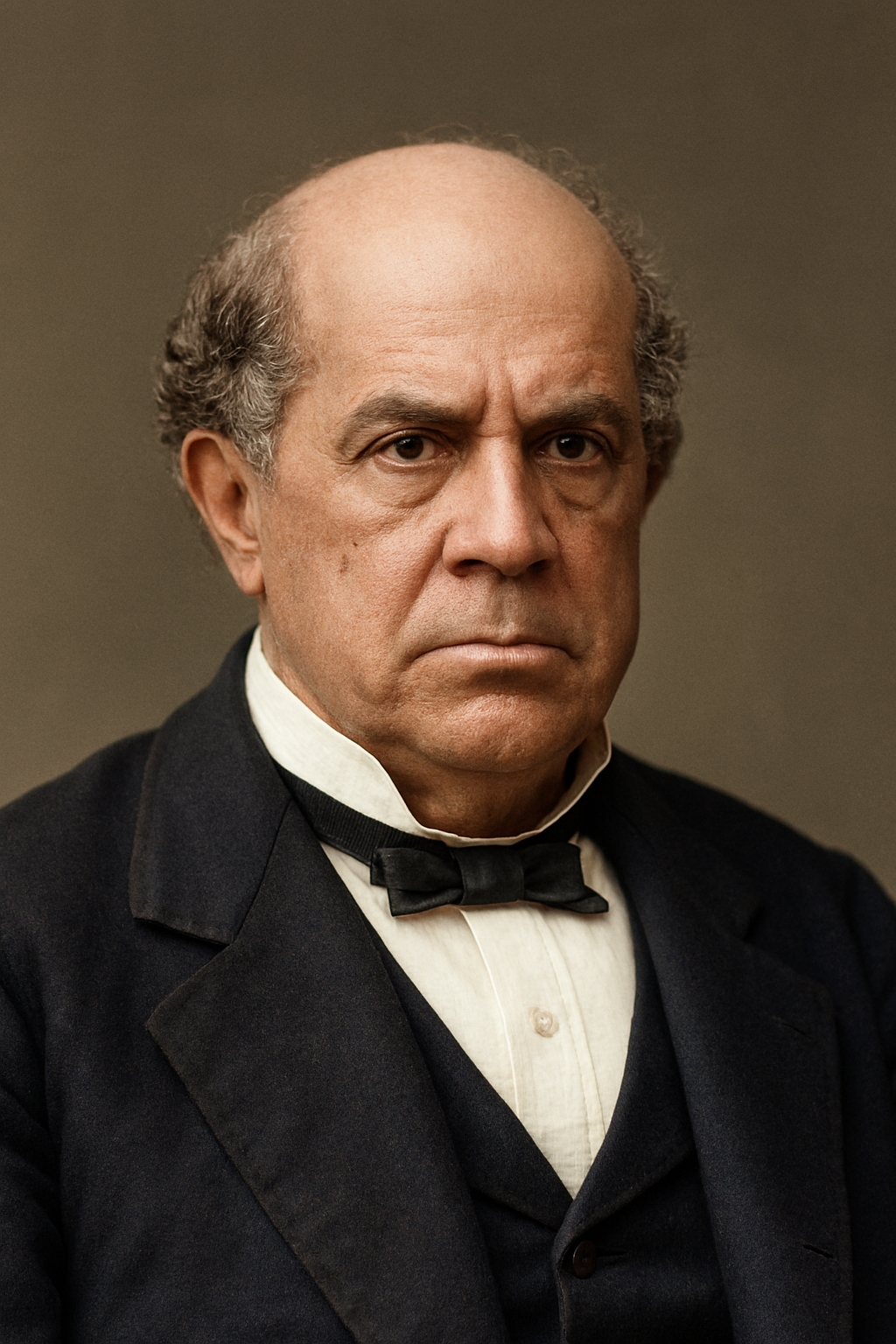

Domingo Faustino Sarmiento: los últimos suspiros de un maestro incansable

Asunción, Paraguay – Septiembre de 1888. Era una madrugada húmeda, en una de esas casas que se levantan al calor del Río Paraguay, cuando Domingo Faustino Sarmiento exhaló su último aliento. A los 77 años, con la mirada ya nublada por la enfermedad y el cuerpo abatido por el peso de los años, dejó de trabajar, aunque tanto él como quienes lo rodeaban sabían que su vocación no admitía descanso.

De la fragilidad al viaje

Sarmiento estaba viejo, verdaderamente. Problemas cardíacos lo aquejaban; los pulmones, los riñones, las piernas hinchadas, la pérdida casi total de la audición: síntomas de una vida dedicada al esfuerzo intelectual, al combate de ideas y al ruido de una política que exige más de lo que la salud concede.

Los médicos habían recomendado un clima más benigno que el de Buenos Aires. Primero, Sarmiento se refugió en las termas de Rosario de la Frontera, en Salta; luego decidió establecerse en Asunción, Paraguay.

Asunción: descanso, proyectos y amores

En Paraguay no dejó de trabajar. Aunque su cuerpo ya no respondía con la agilidad de otros tiempos, su mente se mantuvo alerta y ocupada. Colaboró con las autoridades locales para diseñar la ley de Educación Común, reorganizar la biblioteca nacional, proyectar la jubilación de maestros y planes de estudio, introducir eucaliptus y mimbre.

También le dio espacio al afecto: Aurelia Vélez, su amor de muchos años, llegó en agosto para visitarlo. Sarmiento organizó para ella una fiesta en su refugio paraguayo: luces, fuegos artificiales, luces de bengala, decoraciones hechas con cáscaras de naranja rellenas de sebo. Un gesto sentimental que contrastaba con el rigor con que siempre se mostró en lo público.

El ocaso: los últimos días

Septiembre lo encontró más débil. El 3 de ese mes Aurelia emprendió el regreso a Buenos Aires; dos días después, Sarmiento se retiró a descansar tras una actividad física que sobrepasaba lo que su cuerpo podía tolerar, según los médicos.

El 10 ya se sabía: graves señales anunciaban lo inexorable. Su círculo más cercano y el gobierno argentino fueron avisados de su deterioro. Finalmente, en la madrugada del 11 de septiembre, el maestro murió. Era apenas las 2:15 de la mañana. María Luisa, su nieta, lo sostuvo de la mano; Faustina, su hija, estuvo junto al cuerpo, rota por la pena.

La última imagen y el retorno

El cadáver fue embalsamado por el médico Silvio Andreuzzi. Se tomó una fotografía que se hizo famosa: Sarmiento sentado en un sillón que le habían regalado años antes, tapado con una manta, rodeado de sus papeles de trabajo, con los labios ya quietos. En realidad, esa foto tiene una historia: la fotografía fue tomada mientras el cuerpo de Sarmiento aún estaba en la cama, pero la poca luz en el ambiente hizo que se decidiera levantar el cuerpo para sentarlo en ese sillón que él tanto quería. Como ese sillón, además de su lugar de descanso era también el lugar donde él llevaba adelante sus tareas diarias, la última imagen fue tomada teniendo el cuerpo sus papeles y anotaciones a su lado, lo que generó la idea en un primer momento de que Sarmiento había fallecido mientras trabajaba.

Se decretaron tres días de luto nacional en Paraguay. Los diarios argentinos se hicieron eco al día siguiente. Aurelia Vélez, interrumpidas las comunicaciones por una tormenta, se enteró del fallecimiento días después.

Su cadáver fue llevado a Buenos Aires en el vapor San Martín. El trayecto fue acompañado de procesiones, misas, multitudes, salvas de artillería en los puertos que tocaba. El 21 de septiembre arribó finalmente a la Recoleta, donde fue sepultado con todos los honores.

Legado final

En los días previos a su muerte, Sarmiento dio indicios de aceptar lo inevitable: donaciones de parcelas, preparación de epitafios (“Una América toda asilo de los dioses todos con lengua, tierra y ríos y libres para todos”), modelado de estatuas, supervisión de bustos.

Murió un 11 de septiembre, día que más tarde —y con toda intención simbólica— pasaría a celebrarse como Día del Maestro en la Argentina. Una fecha que no solo recuerda al hombre, sino también su obsesión profunda: la educación como herramienta de transformación.

Sarmiento, al fin, cerró los ojos lejos del país que tanto amó, aunque lo rodeaban la fidelidad de amigos, admiradores, discípulos y un público nacional que siguió su muerte como si le doliera el cuerpo. Y dejó, como siempre, una obra inconclusa: la de mejorar la patria, la de enseñar, de sembrar escuelas, de arar mentes, aunque las fuerzas físicas lo abandonaran.