23 de julio: Día del Payador

Nuestro país fue cuna de esta expresión folclórica tan importante para la cultura rioplatense

Un 23 de julio de 1884 el payador argentino Gabino Ezeiza y el oriental Juan de Nava llevaron a cabo en Uruguay la que sería recordada como la payada “histórica”. El Teatro Artigas, de Montevideo, fue el escenario del encuentro, el que fue presenciado por cientos de aficionados. Gabino improvisó allí la que a la postre sería recordada como la popular canción “Heroico Paysandú”, con la cual ganó el contrapunto, lo que le permitió convertirse en el payador más importante de la historia.

Un payador de pura cepa

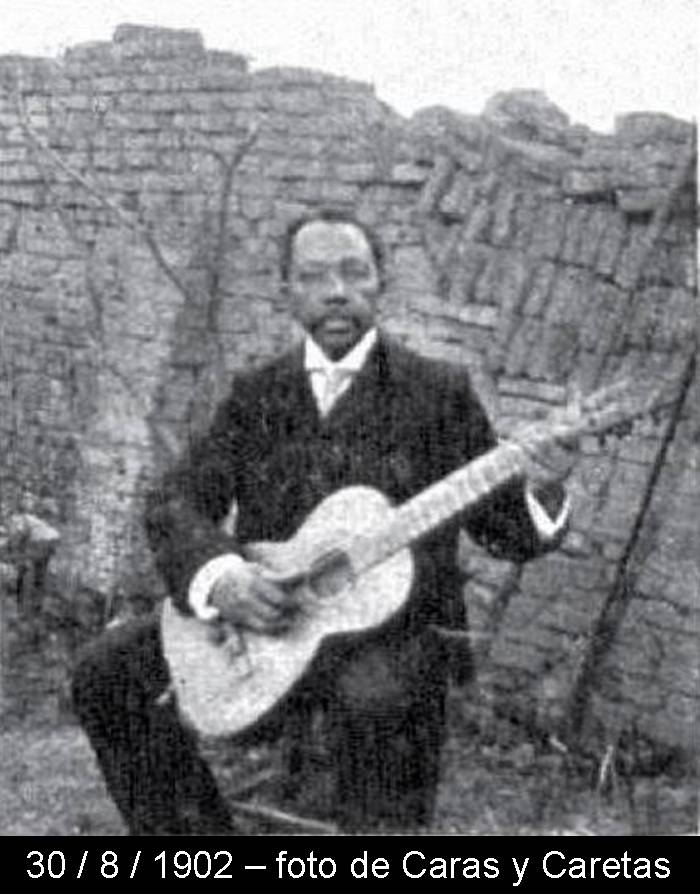

Gabino “el Negro” Ezeiza fue un músico y poeta afro-porteño, ya que tenía raíces familiares afrodescendientes.

Nacido el 19 de febrero de 1858, vivió sus primeros años en el barrio porteño de San Telmo.

Dueño de un gran talento para la música, sus contrapuntos fueron famosos en la época. Inclusive Carlos Gardel y José Razzano conocieron a Ezeiza, con quien llegaron a establecer un vínculo de amistad. Cuando falleció el payador -el 12 de octubre de 1916-, el dúo Gardel y Razzano entonó la célebre canción “Heroico Paysandú” en homenaje a él, canción que más tarde el Zorzal Criollo llevaría al disco.

Hay quienes consideran que Gabino fue quien introdujo el ritmo de milonga en la payada, y su popularidad provocó que otros payadores lo fueran extendiendo a otras zonas de Argentina, Uruguay y Brasil (sobre todo por el sur de este país).

Gabino, afirmaba que la milonga (campera) proviene del candombe afro-rioplatense, el cual se formó a partir de viejos ritmos africanos.

Pero… ¿qué es una “payada”?

Esta forma de expresión musical en nuestro país describe desde el siglo XIX a los contrapuntos entre dos cantores, quienes acompañados

de sus guitarras elaboraban una historia donde mediante versos octosílabos desarrollaban una serie de “duelo” cantor. El tema se presenta

en los primeros cuatro versos y se desarrolla en los seis restantes; el pensamiento contenido en la estrofa debe concluir en el décimo verso.

En ese ida y vuelta musical, cada payador va respondiendo las preguntas del contrincante, y la payada se da por terminada cuando

uno de los participantes no puede responder rápidamente.

La payada tuvo un gran desarrollo en América del Sur, sobre todo en nuestro país, el sur de Brasil, parte de Paraguay, Uruguay y Chile.

Waldemar Lagos, Jorge Socodato, Roberto Ayrala, José Curbelo, Carlos López Terra, entre tantos otros, son algunas de las grandes voces de la payada argentina.